九江新闻网讯 清晨,太阳像刚出门的新媳妇,羞答答地露出半个脸。74岁的龚棉经像往常一样锻炼完身体回家,拎着菜和左右邻居打着招呼;北司路新铺好的水泥路、刚安装不久的路灯让在这居住了几十年的老居民们出行更方便。初春的阳光格外明媚,70多岁的徐君良牵着90多岁的母亲漫步在北司路上。74岁的解金梅从新家又走到这里,和住了几十年的老邻居聊聊天。每每听到有人问起岳师门时,大家都会笑着说:“这儿就是岳师门,存放着我们半辈子回忆的家。”

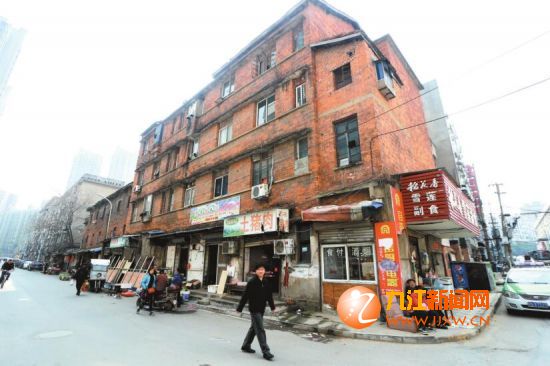

社区内的老房子逐渐成为了记忆。

岳师门位于浔阳楼对街,面对长江,与回龙矶(即锁江楼)相呼应,亦称“钥匙门”,为旧时九江城的北门。它曾是九江历史上最雄伟的城门,如今这座老城门早就湮没在市井烟云中,放眼过去是一座座高楼,慢慢地它变成了看似不起眼的老地名,每天被人们挂在口头,行于路间,生生不息沿用至今。

老社区是老手艺人经常光顾的地方。

在岳师门住了60多年的解金梅告诉浔阳晚报记者,一家人从茅草屋到如今住进电梯房,她亲眼见证了岳师门繁华的剧变,历历在目。“小时候家里穷,一家人住在连风都可以吹倒的茅草屋内,这四周都是水塘和泥巴路,晚上一个人根本不敢走夜路。”解金梅说。“后来家里的生活条件慢慢好了,特意请人盖起了三间砖瓦房,那时候能盖起砖瓦房都令人羡慕。”解金梅说。

随着时代变迁,原本的水塘变成高矮不齐的小楼,泥巴路变成宽敞干净的马路,一家人住进了了小楼。“在这住了大半辈子,前几年这里拆迁又给我还了两套电梯房,女儿把房子装修好后,现在和女儿隔壁住着方便照顾。”解金梅说。自己做梦都没有想到老了还能住进电梯房,真是沾了岳师门的光,让生活越过越好,虽然离开了住了60多年的地方心里难免不舍,只要有时间她还会回来看看,和还没搬走的邻居们说话聊天,感觉自己从未离开过。

“从老岳师门社区门前的小巷一路往东,那里原来是老城墙,四周茅草丛生,越过城墙就能看见一个老灌塘。”住在岳师门50多年的徐君良回忆道,跟随着他的回忆,时光如倒退一般,曾经的景象浮现在了眼前。徐君良说,那时候遗留下来一些破损的城墙砖,大家都把它捡来围猪圈。和邻居们一起去那里挖小竹笋、捡螺蛳捞贝壳。“那时只有电没有水,洗东西就在周边的塘边洗,每次捡回来的螺蛳可以让一大家人美餐一顿。”徐君良说。聊起住在这里的点滴趣事,他的脸上露出了幸福的笑容。徐君良说他并不愿意这里拆迁,只想一直住在这里,牵着母亲的手慢慢走慢慢老。

“传说是南宋抗金名将岳飞曾在此驻军扎营,大家就称这为岳师门。这里原来还有一所学校,九江光华中学也就是九江县一中的前身。”龚棉经说,这些也是自己住到岳师门后才了解,一转眼也在这住了快30年了,现在孩子们都已在外地成家,自己退休生活反而比上班更为忙碌,不愁吃不愁穿,天天参加社区老年活动,养身、玩微信一个不差。“活到这把年纪,享受到了这么多好政策,真是我的福气。”龚棉经说。

“这里就是老岳师门社区,现在全部建起了新房。”岳师门社区主任梁伶俐说道,岳师门拆迁改造后,不少居民都搬迁到别处,尽管现在这里只剩下回忆,但希望新办公场地建成后,能让大家记住岳师门这个老地名,更激活它的文化活力与内在魅力,让住在这里的居民生活越来越好。

如今的岳师门,随着房地产的不断开发,生活配套设施不断完善,搬进新房的人越来越多,街道也越来越热闹了。在老居民的心中,岳师门像烙印一样刻在大家的心灵深处,不仅承载了历史,还有回忆,也期待它一代代继续上演新的故事。

(浔阳晚报记者 金璐/文 欧阳海员/摄)