再现昔日九江繁华景象

九江新闻网讯 作为历史上的“三大茶市”和“四大米市”之一的九江到底有多繁华?各类资料记载均有不同。在浔城,有一位“草根”老人用毕生心血去查阅、考证资料,最终用水笔把历史浓缩绘制在《浔阳江畔图》、《两湖风光图》、《大姑塘古镇风光图》等几张巨幅图上。他的画成了见证九江昔日繁华发展的民间“清明上河图”。这名老人就是今年73岁的退休老师郑光中。

一笔一纸绘制千年浔阳图

在郑老绘制的几幅作品中,让其最满意的要数《浔阳江畔图》。该画全卷20多米长,高80厘米。郑老采用水笔淡彩的画法,一笔一画勾勒出昔日浔城繁华、生机勃勃的景象。

“从秦、唐、宋、元、明、民国等不同时代遗留下来的标志性建筑,我都绘制一部分。这是1919年的久兴纱厂、这是1904年的恒源永粮号、这是都天巷口、这是672年的海船窝……”在同文中学校友会办公室,郑老向浔阳晚报记者介绍作品内容:“为什么要在九江建造海船窝?唐太宗贞观年间,唐太宗命令九江建造400艘海船,准备攻打高丽。当时九江的湖、江、河连片,同时也是造船基地,可见当时繁华。下面这个是1862年的英国长江舰队,一艘在租界,一艘在官牌夹,一艘在渡口,保护英国人的利益。”顺着老人手指方向,浔阳晚报记者仔细看了看,升客栈、惜字塔、翘德小学、亚细亚火油公司、九华门、庾亮楼、百岁坊……九江的老城墙、街道分布其中,每一处都被郑老用画笔记录下来。画中的九江城,显得无比繁华和谐自然。

郑光中和他创作的《浔阳江畔图》。

《浔阳江畔图》中表现的琵琶亭旧景。

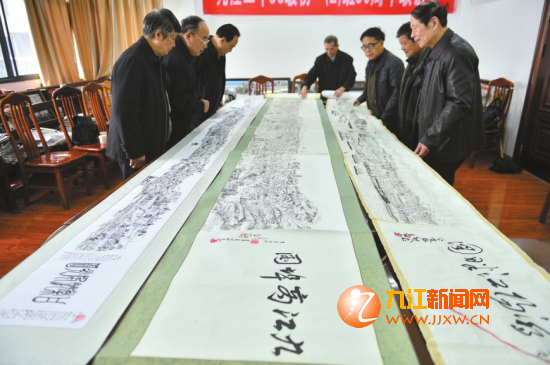

校友们欣赏画作。

为了留住乡愁,老人忙了几十年

郑老不仅用水笔绘制了昔日的繁华图,对九江的历史发展也颇有研究。“美孚亚西亚石油公司遗址现在还在江边,而官牌夹鱼苗春就是现在九棉一厂那块的八里湖水域。”郑老指着画说,清朝末年间,九江被迫开放为通商口岸,大批外国人纷纷在九江设立租界与码头,为此,九江建立起了一批具有各国风情的特色建筑。

郑老1963年毕业于原九江师范,先后在都昌县农村支教、庐山区十里小学以及原国棉四厂、国棉一厂中学任教,并担任过语文和历史老师。

是什么原因让老人痴迷绘图呢?1915年2月3日,一阵蒸汽机车的轰鸣声拉开了九江新历史的大幕。南浔铁路的营运开启了九江工业时代的先声。由于水路和铁路的便利,让官牌夹成为开办工业的极佳选地。20世纪初,久兴纱厂在官牌夹兴办。从久兴纱厂到国棉一厂,官牌夹的土地上书写了九江本土工业的辉煌。改革开放后,九江城区开始发展,看到一些建筑物陆续被拆,郑老心痛不已。“我们九江的历史很深厚,留下来的建筑物也比较多,如果拆除前不记录下来实在是太可惜了。”

如何留住这珍贵的资料呢?“我当时花了16元买了一部照相机,只要有空,就跑出去把这些建筑物和街道拍照留存。”老人说,如今这些建筑大多不复存在,但是这些珍贵的照片却记录着九江的百年沧桑。

郑老的绘画工作是在他退休后完成的。为了能还原九江历史的真正面貌,他开始向各方找寻文字、图片资料。接下来的时间里,郑老还先后拜访了不少了解九江历史的九江人,并将自己的画作带到同文校友会,让老校友们指正。正是凭着这些资料和口述,他得以通过绘图的方式将九江昔日繁华的景象“还原”。如今,这些资料对九江地方史研究都有着重要的研究价值。

(记者 包四华/文 谢雯/摄)